Personen und Kontakte

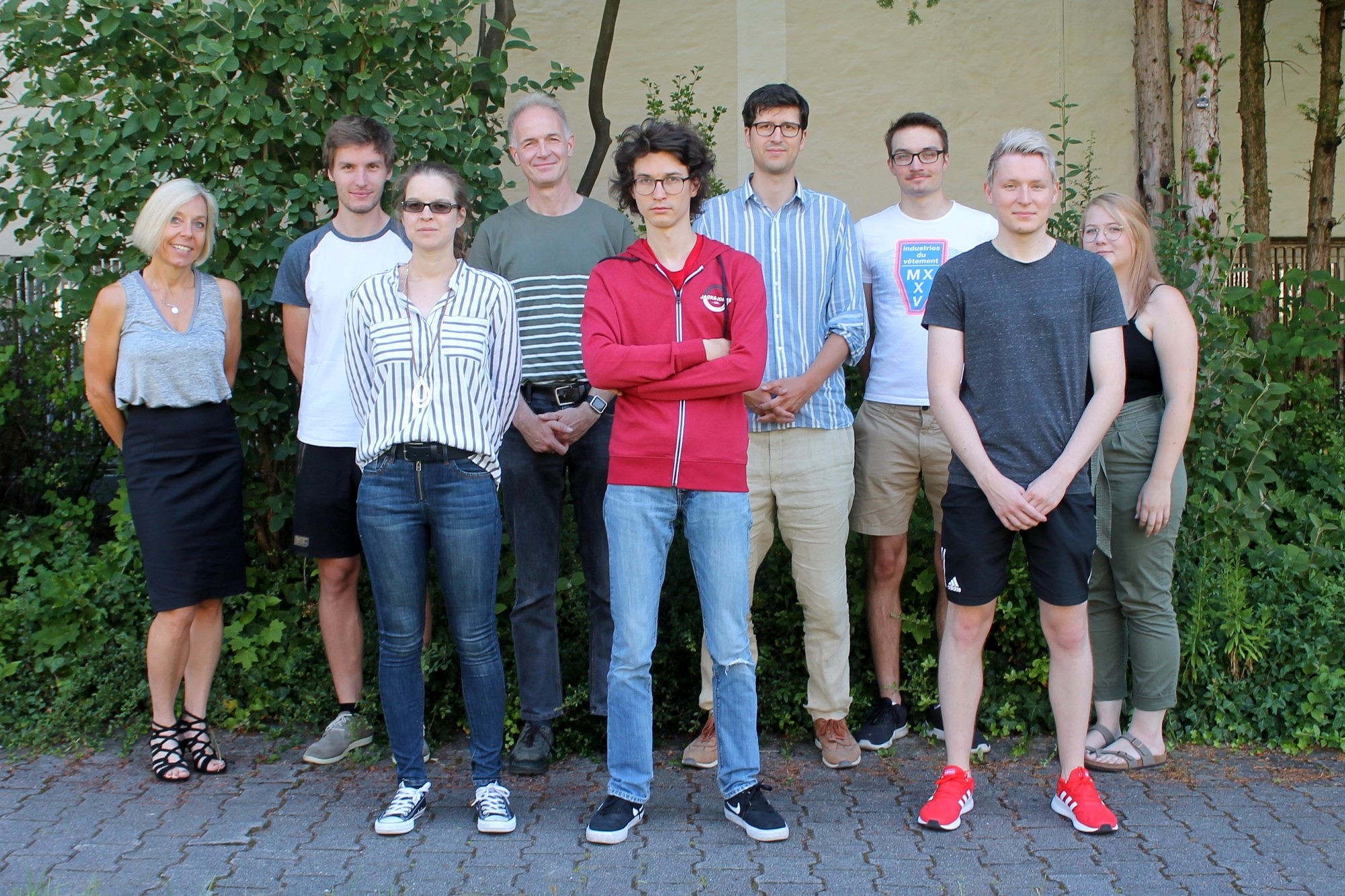

Das Team der Professur für Alte Geschichte (2020)

Professoren

Prof. Dr. Boris Dreyer

Dozent

Kochstr. 4, Postfach 8

91054 Erlangen

Kochstr. 4, Postfach 8

91054 Erlangen

- Telefon: +49 9131 85-25768

- E-Mail: boris.dreyer@fau.de

- Webseite: https://www.geschichte.phil.fau.de/person/boris-dreyer/

Sekretariat

Urban, Isabelle

isabelle.urban@fau.de

Tel. 09131 8525764

Öffnungszeiten:

Mo 14-16 Uhr

Di 14-17 Uhr

Do 14-17 Uhr

Wissenschaftliche Mitarbeiter/Doktoranden

Christina Sponsel-Schaffner, M.A.

Bismarckstraße 6 (Büro)

91054 Erlangen

91054 Erlangen

- Telefon: +49 9131 85-25762

- E-Mail: christina.erika.sponsel@fau.de

Hilfskräfte und Tutoren

Studentische Hilfskraft an der Professur für Alte Geschichte

Studentische Hilfskraft an der Professur für Alte Geschichte

Studentische Hilfskraft an der Professur für Alte Geschichte

Studentische Hilfskraft an der Professur für Alte Geschichte

Studentische Hilfskraft und Tutor an der Professur für Alte Geschichte

Studentische Hilfskraft an der Professur für Alte Geschichte

Tutor an der Professur für Alte Geschichte

Tutor an der Professur für Alte Geschichte